2025.05.20

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金

みなさん、こんにちは。社会保険労務士として仕事をしていると、最近は多くの男性が育児休業を取得するようになったと感じます。女性が育児休業を取得する期間は、子が保育園に入れるタイミングにより異なりますが、0歳から2歳になる前までの間が多く(会社の規定によっては3歳まで等もっと長く取れる場合もあります)、人により様々ですが、職場復帰される方が大半になりました。過去を振り返ると、10数年前までは、育児休業を取得しても復帰せずに退職したり、お腹の大きさが目立ってくる8カ月目の産休に入れるところまではなかなか仕事を続けられず、断念するという人も少なくなかったように思います。会社の理解も深まり、法整備の影響が功を奏していると言えるでしょう。

そして、2025年4月1日から施行された改正育児・介護休業法及び雇用保険法では、男女ともに仕事と育児・介護の両立ができるように、さまざまな支援制度が強化されています。

今回は、共働き・共育てを推進するため、男性の育児参加を進めるべく新設された2つの給付金制度について解説します。ひとつは、子供の出生直後に両親ともに育児休業を取得した場合、雇用保険の育児休業給付金に追加して支給される「出生後休業支援給付金」、もうひとつは、2歳未満の子どもを育てる労働者が育児短時間勤務を選択した際、減少する収入の一部を補填する「育児時短就業給付金」です。

1.出生後休業支援給付金

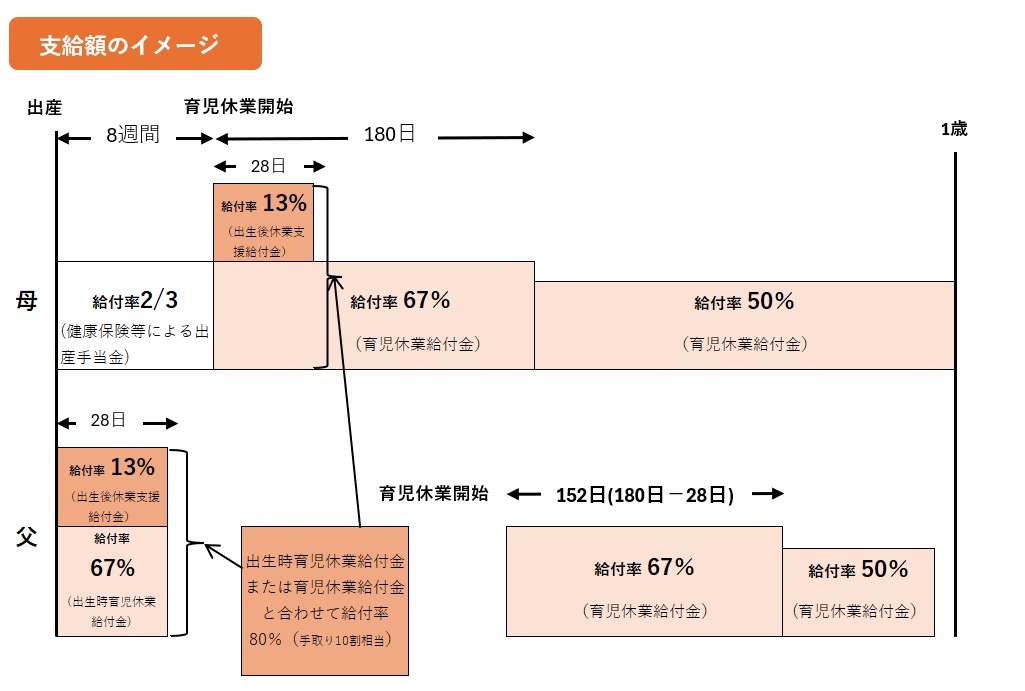

「出生後休業支援給付金」は、子どもの出生直後に両親が育児休業を取得することを支援するため、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せして支給され、育児休業中の収入を実質的に手取り100%相当まで補う制度となっています。

支給対象者

以下の条件を満たす雇用保険の被保険者が対象となります

- 1. パパが出生時育児休業または育児休業を取得:

子の出生日または出産予定日から8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得していること。 - 2. ママも育児休業を取得:

産後休業後8週間以内(子の出生後16週間以内)に通算14日以上の育児休業を取得していること。

なお、以下のいずれかに該当する場合、配偶者の育児休業取得は要件とされません。

①配偶者がいない(ひとり親家庭)

②配偶者が会社の社長や役員、自営業やフリーランスなどで雇用保険の被保険者でない

③配偶者が専業主婦(夫)・無職

④配偶者が子と法律上の親子関係にない

⑤配偶者が子と法律上の親子関係にない

⑥配偶者が産後休業中

⑦上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない - 3. 雇用保険の被保険者期間:

育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること。

支給対象期間と支給率

●支給対象期間:14日~最大28日間

●支給率:休業開始時賃金日額の13%

●既存の給付金との合計:育児休業給付金(67%)または出生時育児休業給付金(67%)と合わせて、合計80%となります。

出典:厚労省リーフレット

支給額の計算方法

支給額は、以下の計算式で算出されます

休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日) × 13%

「休業開始時賃金日額」は、育児休業開始前6か月間の総支給額(賞与を除く)を180で割った金額です。(R7.7.31までの賃金日額の上限額は15,690円、下限額は2,869円)

例:月給30万円の人が28日間の出生時育児休業を取得した場合

賃金日額:30万円 × 6か月 ÷ 180日 = 1万円

支給額:1万円 × 28日 × 13% = 3万6,400円

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金(休業前賃金の67%)と合わせて支給され、合計で休業前賃金の80%が支給されるものです。育児休業中は社会保険料が免除され、給付金は非課税であるため、実質的に休業前の手取り収入と同等になるということです。

なお、休業中の就労状況や賃金支払状況で出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合、上乗せ給付となる出生後休業支援給付金も支払われません。

2.育児時短就業給付金

「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子どもを育てる雇用保険の被保険者が、短時間勤務を選択した際、時短により目減りした賃金を補填するものです。支給率は、原則として時短勤務中に支払われる賃金額の10%となります。

支給対象者

以下の条件を満たす雇用保険の被保険者が対象となります

- 1. 2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業していること。

- 2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き時短就業を開始したこと。または 時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること。

支給対象となる月の要件

以下のすべての要件を満たす月が支給対象となります

- 1. 初日から末日まで継続して被保険者である月

- 2. 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

- 3. 育児休業給付または介護休業給付を受給していない月

- 4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額

- 1. 時短勤務月の賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

「時短勤務月の賃金額 × 10%」 - 2. 時短勤務月の賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

支給率は段階的に減少し、支給額が調整されます。

時短勤務月の賃金額×支給率{9,000×育児時短就業開始時賃金月額÷(時短勤務月の賃金額×100)-90}×1/100」

- 3. 支給額と時短勤務月の賃金の合計が、支給限度額を超える場合

「支給限度額- 時短勤務月の賃金」となります。

※R7.7.31までの支給限度額は459,000円です。

育児時短就業開始時賃金月額」は、時短就業開始前6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の月を除く)の総支給額(賞与を除く)を180で割った金額(日額)×30です。

※R7.7.31までの賃金日額の上限額は15,690円、下限額は2,869円

これに30を掛けた賃金月額の上限額は470,700円、下限額は86,070円です。

支給されない場合

以下の場合は、給付金が支給されません

● 時短勤務月に支払われた賃金額が、育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき。

● 時短勤務月に支払われた賃金額が支給限度額(2025年7月31日までの金額は459,000円)以上であるとき。

● 支給額が最低限度額(2,295円)以下であるとき。

経過措置(2025年4月以前から育児短時間勤務をしている人)

支給対象者の要件を満たす場合、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、時短勤務を始める前6カ月間に支払われた賃金の総額を180日で割った金額に30日を掛けた金額を「育児時短就業開始時賃金月額」として比較を行い、子が2歳になる前までの対象月について、給付金が支給されます。

おしまいに

4月から放映されている春のテレビドラマ、「対岸の家事~これが、私の生きる道!~」で、多部未華子さんが専業主婦、江口のりこさんが働くママ、ディーン・フジオカさんが育児休業中のパパ役で、現代の家族や育児、働き方に関する多様な価値観や生き方がリアルな内容で描かれていて、何ともタイムリーで今期一番の楽しみになっています。

原作は矢野帰子さんの小説で、異なる立場のご近所さんが、互いの価値観に触れ合い、家族や育児、仕事との向き合い方を模索する姿からは学べることも多く、子どもが生まれたらどんな生活になるのか、とてもわかりやすく、こんなに大変なんだということが理解できます。

子育ては夫婦が2人協力して行うものということが当たり前の社会となり、会社の中でも子育ての大変さを理解して、今の社会に合った夫婦の形が若い人の間で築き上げられ、かわいい赤ちゃんが増えることを願いたいです。