2025.08.19

年金改正について

みなさんこんにちは。今回もみなさんの関心の高い年金についてお話をさせていただきます。今回は先の国会で成立した年金改正についてです。

遺族厚生年金の見直し

中小企業の経営者である産屋敷一郎さんからの相談です。

| 一郎さん | 従業員の甘露寺光子さん(昭和42年4月2日生まれ)が先日ご病気で死亡されました。お子さんはみな成人をされていますが、ご主人の玄弥さん(昭和42年6月2日生まれ)は会社を早期退職 されており、死亡時は光子さんの扶養(第3号被保険者)になっていました。玄弥さんは遺族年金を貰えますか? |

| 社労士 | 夫の玄弥さんは妻の光子さんの死亡時に55歳以上ですから、遺族厚生年金の請求権があります。ただし、実際に受けることができるのは玄弥さんが60歳以降になります。玄弥さんは厚生年金に加入をされているようですから、65歳からご自分の老齢年金を受け取るようになると、下記の年金受給(丈比べ)が行われます。 ① 遺族厚生年金>老齢厚生年金の場合:老齢厚生年金+(遺族厚生年金-老齢厚生年金=差額分が上乗せ支給) ② 遺族厚生年金<老齢厚生年金の場合:遺族厚生年金の支給はなく、老齢厚生年金のみ支給。 ※遺族厚生年金については遺族厚生の3分の2+老齢厚生年金の2分の1の合計額(A)が65歳なるまでに受け取った遺族厚生年金(B)より年金額が高い場合には(B)の年金額ではなく(A)の額が遺族厚生年金額として決定されます。 ☆詳しくは9月17日のバックナンバーを確認ください。

|

| 一郎さん | 当社には遺族年金をもらいながら働いている50歳代の従業員がいますが、55歳未満の男性は遺族厚生年金を貰えないのですか? |

| 社労士 | 現在の法律では55歳未満の夫については、18歳未満(障害者の場合20歳未満)の子のいる場合は遺族基礎年金を、死亡した妻に厚生年金加入があれば遺族厚生年金を受け取ることができます。ただし、受給できる期間は子が満18歳(障害者の場合20歳)到達後最初の年度末までです。 |

| 一郎さん | 最近は女性の方も婚姻後も就労を継続し報酬も男女の差異はほとんどありません。今回の甘露寺さんのようなケースもありますし、男女での差があるのは制度としてどうなのでしょう? |

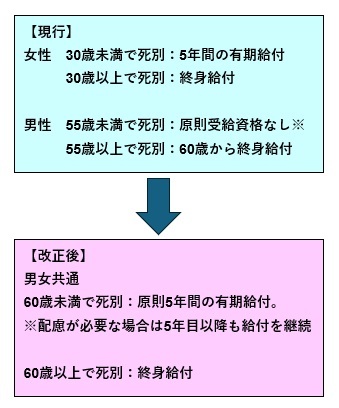

| 社労士 | 現行法では、夫死亡時に子のない妻が30歳未満の場合には5年間の有期給付とされていますが、男女で違いがあるのは問題であると考えられていました。今回の年金改正により男女差別の解消を図ることになり下記の通りの改正が段階的に実施されることになりました。 |

| 一郎さん | 改正はいつから実施されるのですか? |

| 社労士 | 2028年4月からの実施とされています。ただし、妻については2028年4月から20年をかけて段階的に適用するとされています。そのため、2028年度に40歳以上になる女性や、すでに遺族年金の受給権のある方については適用されません。また、有期給付の受給権発生時については、現行法で設けられている850万の収入要件の廃止や、年金額の増額(有期給付・死亡分割)についても検討されています。 |

| 一郎さん | なるほどよくわかりました。 |

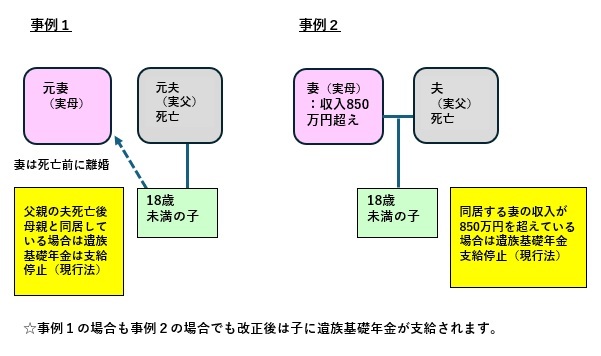

| 社労士 | また遺族基礎年金については下記の改正も実施されます。 現行法では死亡した子が離婚した妻と同居している場合には、遺族基礎年金が支給停止になります。しかし改正後は同居していた父親が死亡し、子が生前に離婚した元妻である母親と同居している場合でも遺族基礎年金が子に支給されることになります。 |

| 一郎さん | 今までもらえなかったケースでも支給されることになるわけですね。 |

| 社労士 | また死亡時に18歳未満(障害者の場合20歳まで)の子供がいる場合加給年金が加算されますが、現行法では3人目から78,100円(令和7年度価格)になっています。年金改正後は二人目までと同じよう に281,700円(令和7年度価格)が支給されるようになります。 |

| 一郎さん | なるほどよくわかりました。ところで在職老齢年金についても改正があると聞いていますが。 |

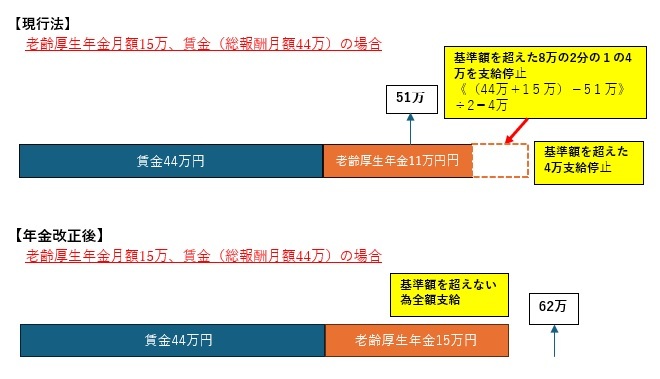

| 社労士 | 令和7年度の在職停止調整の基準額は51万ですが、令和8年度から62万に引き上げられます。 |

| 一郎さん | 年金改正後はある程度給与や賞与が支給されていても老齢厚生年金の受給額が多くなるわけですね。 |

| 社労士 | ただし、厚生年金保険料の最高額が段階的に引き上げられます。 令和9年9月から68万に、令和10年9月から71万に、令和11年9月から75万に段階的に引き上げられます。 |

| 一郎さん | そうですか。本日は大変参考になりました。ありがとうございました。 |

| 社労士 | 年金改正の施行は決定しましたが、具体的な取り扱い等の詳細はまだこれからの部分も多いですので、厚生労働省や日本年金機構のHP等で詳細等についてご確認をお願いします。 |

筆者から一言

永年当コラムを担当させていただきましたが、みなさんの年金についての不安や疑問が少しでも解消できればという考えでコラムを書かせていただきました。今回をもって私の担当は最後となります。年金制度は改正事項や改正に伴う経過措置等もあり複雑な制度の為、一般の方はなかなか理解するのが難しいかと思います。わからないことについては年金事務所等の相談窓口や社労士会の相談会や社会保険労務士にご相談いただき、みなさんのライフスタイルにあった選択をしていただきますよう希望いたします。最後になりますが、最後までご購読いただき誠にありがとうございました。